L'image a sans doute été le premier support pour conter

Sans doute nous faut-il remonter très loin dans le temps pour situer l'origine des contes. Tout dessin, toute peinture pariétale est nécessairement support pour dire et donc aussi pour raconter une histoire. Que pouvaient-ils se dire nos vieux homo-néanderthaliens, papy et mamie Cro-magnon, pour présenter, commenter les dessins, peintures, sculptures, gravures, lorsqu'ils visitaient les grottes devant lesquelles ils dormaient ? Sûrement des histoires pour s'endormir ou se faire peur, pour raconter leurs exploits, pour expliquer ce qu'on ne comprend pas, en ayant recours au chamanisme peut-être. Les sorcières à verrues sur le nez ? elle viendront bien plus plus tard hanter nos nuits d'enfants. Dommage que personne n'ait pu les enregistrer !

|

A quoi pouvaient bien servir toutes ces gravures, sculptures, peintures, mosaïques que nous ont laissés par la suite, longtemps après, Grecs, Romains, Amérindiens, Chinois, Chaldéens, Hindous, Égyptiens, Ifé ? Des objets de culte à n'en pas douter. De l'art pour l'art, pour décorer et faire beau ? Certainement pas nous explique Philippe Descola. La notion d'art est bien trop récente dans notre histoire humaine. Mais personne n'a jamais pu, ne peut empêcher encore aujourd'hui, le prêtre, le militaire, le professeur ou le badaud, de commenter ou de raconter lorsque qu'il reconnaît un personnage, à tort ou à raison, un fait, des animaux, des actions, toujours en s'adaptant à son public et donc en variant, en contextualisant, mais avant tout en tentant de convaincre.

Le conte comme première littérature dira le professeur de français. Une littérature antérieure à l'écriture ? Nous préférons présenter l'image comme premier langage provoquant la parole, sans pour autant lui être aliénée, puisqu'elle peut vivre sans elle.

Les premiers modillons dateraient du VIIIème siècle et auraient été sculptés dans la Grande mosquée de Cordoue. Pourquoi, repris à partir du XIème siècle dans le monde chrétien de l'ouest de la France, dans les églises ces corniches ou ces chapiteaux présentent-ils des scènes franchement pornographiques sur et dans les églises médiévales charentaises. Ils seront introduits par la suite dans les châteaux royaux comme à Amboise, au niveau de yeux des cavaliers, avec des monstres, cagots peut-être, des prostituées, des scènes de viol, de sodomie, d'émasculation, enfin tout ce que la morale chrétienne condamne, sans succès ? Un espace de liberté pour le sculpteur qui se défoule ? C'est difficilement à exclure. Comment imaginer qu'un dessin, une esquisse, n'a pas été préalablement soumise au commanditaire, propriétaire des lieux qui va payer sculpteurs et peintres ? Un discours est tenu qui sera interprété. Les chapiteaux, les modillons, dans leur agencement racontent une histoire, disent une morale, mettent garde prétend haut et fort le prêtre, en montrant l'action représentée. La tentation est grande, on peut le supposer de donner des noms, à ces courtisans ou ces fidèles, voire ces moines. Cependant il nous suffit de relire les fabliaux érotiques et chansons des lavandières pour nous autoriser à extrapoler quelque peu, tant la liberté est grande et de peu de tabous concernant la sexualité. La religion peine à s'imposer et comme à Rome, comme en Amérique latine, ne pouvant combattre, elle intègre les traditions, elle cherche à rivaliser avec les héros des contes et récits qui la précèdent.

Combien de peintures, comme dans la crypte de Tavant en Indre-et-Loire, combien de chapiteaux, nous indiquent qu'en telle église pouvaient, sans danger, se réunir les alchimistes. Alors les murs des églises sont à double sens et le Christ dans une mandorle n'est rien d'autre que la pierre philosophale, le mercure des alchimistes, ayant atteint l'état de sublimation dans l'athanor. Observons ces bandes dessinées que sont, dans les églises et châteaux, modillons, chapiteaux, culs-de-lampe, frontispices, peintures murales... La clef nous manque souvent. Cette sirène que fait-elle dans un monastère ? Quel sens a-t-elle lorsqu'elle devient bi-caudale, placée à l'entrée d'une crypte ou à peine cachée en façade de la cathédrale du Puy, si ce n'est le Mercure des Philosophes des alchimistes (le lait et le sang), ou quelque reine de légende ? Symbole religieux tiré par les cheveux pour qui ne veut pas voir au-delà.

Les contes étant antérieurs aux religions, il leur faut rivaliser sans choquer celui qui détient le pouvoir de vous réduire en cendres sur la place publique - Anna Göldi aurait été la dernière sorcière brûlée en Europe, en 1782. Le conte a ses géants, ses ogres, ses fées... les catholiques leur opposent leurs saints, leurs vierges, leurs miracles. Les contes font peur. L'église a ses martyrs horriblement torturés sur les murs des églises comme dans la chapelle de Venanson (06). Elle inventera l'enfer pour que l'horreur soit expliquée. Elle ira jusqu'à prendre pour emblème un poteau de torture en 692, durant le Concile In Trullo. Il faut frapper les esprits. Qui invente les sorcières au point qu’illettrées, elles avouent les mêmes pratiques dans toute l'Europe, jusqu'en Suède, sinon l'Inquisition elle-même qui leur dicte leurs aveux avant de les brûler vives ? Tout cela se traduit en images à raconter.

Alors le conteur ou la conteuse est bien obligée d'intégrer un peu de religion dans ses histoires. Papa bon dié et Grand Diab' vont côtoyer Compè Lapin et Ti Jean L'horizon, aussi bien que les quimboiseurs et les zombis aux Antilles. Les mille et une nuits dont l'origine remonte probablement à la nuit des temps, recueil d'emprunts les plus divers, ne peuvent ignorer l'Islam. Déjà depuis longtemps, le conteur égyptien ne pouvait raconter une histoire sans donner un rôle au pharaon, dont il changera le nom quand il empruntera son récit à un ancien, d'une autre époque.

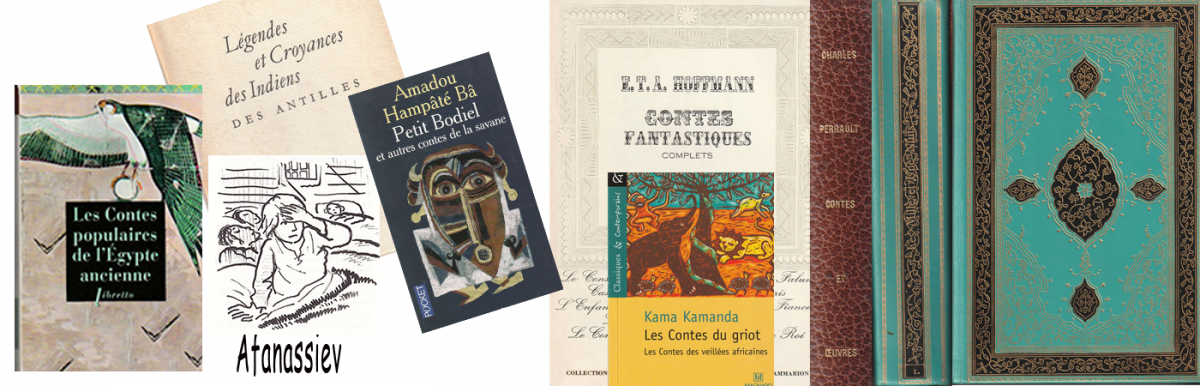

Plus près de nous, on s'accorde pour dire que l'illustration des romans apparaît en Angleterre au XVIIème. Cependant rares seront les auteurs à pouvoir imposer à leur éditeur leurs images. Très vite ce dernier, à qui la loi interdit de modifier un texte trop éloigné de ses idées, imposera ses illustrateurs, ce qui lui permettra d'orienter la lecture. La BT2 n°41 souligne l'évolution des illustrations de Paul et Virginie en lien avec la morale de l'époque, au fil des ans, en lien direct avec la mode et la politique conduite. Voilà une œuvre qui, orientée par son illustration, sera successivement anti-esclavagiste, avant de promouvoir un esclavage "adouci" par le christianisme, elle promouvra le colonialisme, aura sa période raciste avant de finir dans la mièvrerie.

Le conte édité est d'abord, historiquement, destiné aux adultes, dans le prolongement de sa fonction très ancienne qui était celle des veillées. Tenir éveillé faisant ressortir les pièges, les impasses, les obstacles (cf. Propp*). On soulignera le texte en grossissant les traits par le dessin intercalé. Ces illustrations sont là pour doubler l'histoire racontée, la corriger, la réorienter tout en prétendant l'expliquer. Manipulation par les images, déjà !

Un virage sera pris par l'édition de luxe, commandée par Hetzel en 1862, des contes de Perrault revus par Gustave Doré. Doré modifie le sens du conte en introduisant du fantastique dans le merveilleux, mais il ne se contente plus d'illustrer en grossissant un trait de caractère, une action, en plaçant un enfant pour intéresser les enfants, une femme pour élargir son public, il met en scène des tableaux complexes qui vont détourner totalement du récit et réintroduire l'oralité. Alors le livre, qui n'est pas encore un album pour enfants, prend une double fonction : un texte à lire et une image à commenter, totalement autonome, qui peut s'affranchir de l'écrit, qui va autoriser à corriger le conte, à le ré-oraliser.

Le commentateur de ces illustrations n'est pas conteur, il reste lecteur d'images à haute voix à partir du texte littéraire qu'il a préalablement lu, il ne fait pas rêver, il invite à regarder en suggérant. Le Sens, indiscutable, présenté comme évidence. Le commentateur d'illustration s'adresse à un public réduit au nombre de ses enfants, dans une forme ritualisée. L'album pour enfants ne serait-il pas né ce jour de l'année 1862 ?

Les parents qui lisent ou commentent les images ne sont pas des conteurs. Le conte préexistait à Perrault et Doré. C'est celui-là qu'il nous faut retrouver avec les seuls outils qui nous sont livrés. Détectons les emprunts de Perrault. Des éléments de la Belle au bois dormant pourraient venir d'Égypte, de l'antiquité chinoise ?, de Giambattista Basile, cette fois très certainement.

Quelle attitude pédagogique peut-être la nôtre ?

Que voulons-nous ? Donner l'envie de lire ? Apprendre à regarder et donner du sens à des images ? Plus le sens sera objet de devinette plus nous découragerons. Ne pas s'étonner qu'après 3 ans de maternelle, 5 ans de premier degré, arrivé en 4ème à sa 13ème année de "sens à deviner dans des livres imposés", il ne se détourne pas, l'adolescent, de la lecture, que d'aucuns voudraient encore qualifier de "lecture plaisir" ?

L'album de conte, c'est une interprétation par un adulte (ou un enfant, même si rare) d'une histoire dont il s'est emparé pour la fixer par l'écriture ou l'enfermer dans une image.

Pour faire comprendre cela à l'enfant, il n'est d'autre solution que de lui livrer si nécessaire un canevas et le laisser construire lui-même son histoire avec des mots ou des dessins. Je tiens au pluriel parce que les traits et les couleurs ont droit au brouillon, doivent pouvoir être corrigés. Ce n'est pas un simple texte libre. L'enseignant ne devrait pas hésiter à fournir le cadre (de nouveau Propp* et Greimas s'il s'agit d'écriture). Ensuite la confrontation aux productions des autres permet d'enrichir son imaginaire, de trouver des réponses à ses questions, de se corriger pour avancer. Reproduire n'est pas apprendre.

* Retenons l'analyse de la structure narrative chez Propp, mais en ayant conscience qu'il travaille sur des textes littéraires, dont les auteurs, pour l'essentiel, situent l'origine, romantisme oblige, dans le Moyen Age, avec ses châteaux, et sa fin'Amor, en ignorant le grivois des fabliaux et des chansons populaires.

Texte réactualisé plusieurs fois après deux ateliers animés au congrès ICEM d'Angers.

Mm